Buscar este blog

viernes, 18 de marzo de 2011

sábado, 5 de marzo de 2011

La mano – Guy de Maupassant (1883)

Estaban en círculo en torno al señor Bermutier, juez de instrucción, que daba su opinión sobre el misterioso suceso de Saint-Cloud. Desde hacía un mes, aquel inexplicable crimen conmovía a París. Nadie entendía nada del asunto. El señor Bermutier, de pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía las pruebas, discutía las distintas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie, con los ojos clavados en la boca afeitada del magistrado, de donde salían las graves palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por su miedo curioso, por la ansiosa e insaciable necesidad de espanto que atormentaba su alma; las torturaba como el hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, dijo durante un silencio: —Es horrible. Esto roza lo sobrenatural. Nunca se sabrá nada.

El magistrado se dio la vuelta hacia ella: —Sí, señora es probable que no se sepa nunca nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que acaba de emplear, no tiene nada que ver con esto. Estamos ante un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, tan bien envuelto en misterio que no podemos despejarle de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero yo, antaño, tuve que encargarme de un suceso donde verdaderamente parecía que había algo fantástico. Por lo demás, tuvimos que abandonarlo, por falta de medios para esclarecerlo.

Varias mujeres dijeron a la vez, tan de prisa que sus voces no fueron sino una: —¡Oh! Cuéntenoslo.

El señor Bermutier sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de instrucción. Prosiguió: —Al menos, no vayan a creer que he podido, incluso un instante, suponer que había algo sobrehumano en esta aventura. No creo sino en las causas naturales. Pero sería mucho más adecuado si en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no conocemos, utilizáramos simplemente la palabra inexplicable. De todos modos, en el suceso que voy a contarles, fueron sobre todo las circunstancias circundantes, las circunstancias preparatorias las que me turbaron. En fin, éstos son los hechos:

Entonces era juez de instrucción en Ajaccio, una pequeña ciudad blanca que se extiende al borde de un maravilloso golfo rodeado por todas partes por altas montañas.

Los sucesos de los que me ocupaba eran sobre todo los de vendettas. Los hay soberbios, dramáticos al extremo, feroces, heroicos. En ellos encontramos los temas de venganza más bellos con que se pueda soñar, los odios seculares, apaciguados un momento, nunca apagados, las astucias abominables, los asesinatos convertidos en matanzas y casi en acciones gloriosas. Desde hacía dos años no oía hablar más que del precio de la sangre, del terrible prejuicio corso que obliga a vengar cualquier injuria en la propia carne de la persona que la ha hecho, de sus descendientes y de sus allegados. Había visto degollar a ancianos, a niños, a primos; tenía la cabeza llena de aquellas historias.

Ahora bien, me enteré un día de que un inglés acababa de alquilar para varios años un pequeño chalet en el fondo del golfo. Había traído con él a un criado francés, a quien había contratado al pasar por Marsella.

Pronto todo el mundo se interesó por aquel singular personaje, que vivía solo en su casa y que no salía sino para cazar y pescar. No hablaba con nadie, no iba nunca a la ciudad, y cada mañana se entrenaba durante una o dos horas en disparar con la pistola y la carabina.

Se crearon leyendas entorno a él. Se pretendió que era un alto personaje que huía de su patria por motivos políticos; luego se afirmó que se escondía tras haber cometido un espantoso crimen. Incluso se citaban circunstancias particularmente horribles.

Quise, en mi calidad de juez de instrucción, tener algunas informaciones sobre aquel hombre; pero me fue imposible enterarme de nada. Se hacía llamar sir John Rowell.

Me contenté pues con vigilarle de cerca; pero, en realidad, no me señalaban nada sospechoso respecto a él.

Sin embargo, al seguir, aumentar y generalizarse los rumores acerca de él, decidí intentar ver por mí mismo al extranjero, y me puse a cazar con regularidad en los alrededores de su dominio.

Esperé durante mucho tiempo una oportunidad. Se presentó finalmente en forma de una perdiz a la que disparé y maté delante de las narices del inglés. Mi perro me la trajo; pero, cogiendo en seguida la caza, fui a excusarme por mi inconveniencia y a rogar a sir John Rowell que aceptara el pájaro muerto.

Era un hombre grande con el pelo rojo, la barba roja, muy alto, muy ancho, una especie de Hércules plácido y cortés. No tenía nada de la rigidez llamada británica, y me dio las gracias vivamente por mi delicadeza en un francés con un acento de más allá de la Mancha. Al cabo de un mes habíamos charlado unas cinco o seis veces.

Finalmente una noche, cuando pasaba por su puerta, le vi en el jardín, fumando su pipa, a horcajadas sobre una silla. Le saludé y me invitó a entrar para tomar una cerveza. No fue necesario que me lo repitiera.

Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa; habló con elogios de Francia, de Córcega, y declaró que le gustaba mucho esta país, y este costa.

Entonces, con grandes precauciones y como si fuera resultado de un interés muy vivo, le hice unas preguntas sobre su vida y sus proyectos. Contestó sin apuros y me contó que había viajado mucho por África, las Indias y América. Añadió riéndose: —Tuve mochas aventuras, ¡oh! yes.

Luego volví a hablar de caza y me dio los detalles más curiosos sobre la caza del hipopótamo, del tigre, del elefante e incluso la del gorila.

Dije: —Todos esos animales son temibles.

Sonrió: —¡Oh, no! El más malo es el hombre.

Se echó a reír abiertamente, con una risa franca de inglés gordo y contento: —He cazado mocho al hombre también.

Después habló de armas y me invitó a entrar en su casa para enseñarme escopetas con diferentes sistemas.

Su salón estaba tapizado de negro, de seda negra bordada con oro. Grandes flores amarillas corrían sobre la tela oscura, brillaban como el fuego. Dijo: —Eso ser un tela japonesa.

Pero, en el centro del panel más amplio, una cosa extraña atrajo mi mirada. Sobre un cuadrado de terciopelo rojo se destacaba un objeto rojo. Me acerqué: era una mano, una mano de hombre. No una mano de esqueleto, blanca y limpia, sino una mano negra reseca, con uñas amarillas, los músculos al descubierto y rastros de sangre vieja, sangre semejante a roña, sobre los huesos cortados de un golpe, como de un hachazo, hacia la mitad del antebrazo.

Alrededor de la muñeca una enorme cadena de hierro, remachada, soldada a aquel miembro desaseado, la sujetaba a la pared con una argolla bastante fuerte como para llevar atado a un elefante.

Pregunté: —¿Qué es esto?

El inglés contestó tranquilamente: —Era mejor enemigo de mí. Era de América. Ello había sido cortado con el sable y arrancado la piel con un piedra cortante, y secado al sol durante ocho días. ¡Aoh, muy buena para mí, ésta.

Toqué aquel despojo humano que debía de haber pertenecido a un coloso. Los dedos, desmesuradamente largos, estaban atados por enormes tendones que sujetaban tiras de piel a trozos. Era horroroso ver esa mano, despellejada de esa manera; recordaba inevitablemente alguna venganza de salvaje.

Dije: —Ese hombre debía de ser muy fuerte.

El inglés dijo con dulzura: —Aoh yes; pero fui más fuerte que él. Yo había puesto ese cadena para sujetarle.

Creí que bromeaba. Dije: —Ahora esta cadena es completamente inútil, la mano no se va a escapar.

Sir John Rowell prosiguió con tono grave: —Ella siempre quería irse. Ese cadena era necesario.

Con una ojeada rápida, escudriñé su rostro, preguntándome: “¿Estará loco o será un bromista pesado?”

Pero el rostro permanecía impenetrable, tranquilo y benévolo. Cambié de tema de conversación y admiré las escopetas.

Noté sin embargo que había tres revólveres cargados encima de unos muebles, como si aquel hombre viviera con el temor constante de un ataque.

Volví varias veces a su casa. Después dejé de visitarle. La gente se había acostumbrado a su presencia; ya no interesaba a nadie.

Transcurrió un año entero; una mañana, hacia finales de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Rowell había sido asesinado durante la noche.

Media hora más tarde entraba en casa del inglés con el comisario jefe y el capitán de la gendarmería. El criado, enloquecido y desesperado, lloraba delante de la puerta. Primero sospeché de ese hombre, pero era inocente.

Nunca pudimos encontrar al culpable.

Cuando entré en el salón de Sir John, al primer vistazo distinguí el cadáver extendido boca arriba, en el centro del cuarto.

El chaleco estaba desgarrado, colgaba una manga arrancada, todo indicaba que había tenido lugar una lucha terrible.

¡El inglés había muerto estrangulado! Su rostro negro e hinchado, pavoroso, parecía expresar un espanto abominable; llevaba algo entre sus dientes apretados; y su cuello, perforado con cinco agujeros que parecían haber sido hechos con puntas de hierro, estaba cubierto de sangre.

Un médico se unió a nosotros. Examinó durante mucho tiempo las huellas de dedos en la carne y dijo estas extrañas palabras: —Parece que le ha estrangulado un esqueleto.

Un escalofrío me recorrió la espalda y eché una mirada hacia la pared, en el lugar donde otrora había visto la horrible mano despellejada. Ya no estaba allí. La cadena, quebrada, colgaba.

Entonces me incliné hacia el muerto y encontré en su boca crispada uno de los dedos de la desaparecida mano, cortada o más bien serrada por los dientes justo en la segunda falange.

Luego se procedió a las comprobaciones. No se descubrió nada. Ninguna puerta había sido forzada, ni ninguna ventana, ni ningún mueble. Los dos perros de guardia no se habían despertado.

Ésta es, en pocas palabras, la declaración del criado:

Desde hacía un mes su amo parecía estar agitado. Había recibido muchas cartas, que había quemado a medida que iban llegando.

A menudo, preso de una ira que parecía demencia, cogiendo una fusta, había golpeado con furor aquella mano reseca, lacrada en la pared, y que había desaparecido, no se sabe cómo, en la misma hora del crimen.

Se acostaba muy tarde y se encerraba cuidadosamente. Siempre tenía armas al alcance de la mano. A menudo, por la noche, hablaba en voz alta, como si discutiera con alguien.

Aquella noche daba la casualidad de que no había hecho ningún ruido, y hasta que no fue a abrir las ventanas el criado no había encontrado a sir John asesinado. No sospechaba de nadie.

Comuniqué lo que sabía del muerto a los magistrados y a los funcionarios de la fuerza pública, y se llevó a cabo en toda la isla una investigación minuciosa. No se descubrió nada.

Ahora bien, tres meses después del crimen, una noche, tuve una pesadilla horrorosa. Me pareció que veía la mano, la horrible mano, correr como un escorpión o como una araña a lo largo de mis cortinas y de mis paredes. Tres veces me desperté, tres veces me volví a dormir, tres veces volví a ver el odioso despojo galopando alrededor de mi habitación y moviendo los dedos como si fueran patas.

Al día siguiente me la trajeron; la habían encontrado en el cementerio, sobre la tumba de sir John Rowell; le habían enterrado allí, ya que no habían podido descubrir a su familia. Faltaba el índice. Ésta es, señoras, mi historia. No sé nada más.

Las mujeres, enloquecidas, estaban pálidas, temblaban. Una de ellas exclamó: —¡Pero esto no es un desenlace, ni una explicación! No vamos a poder dormir si no nos dice lo que según usted ocurrió.

El magistrado sonrió con severidad: —¡Oh! Señoras, sin duda alguna, voy a estropear sus terribles sueños. Pienso simplemente que el propietario legítimo de la mano no había muerto, que vino a buscarla con la que le quedaba. Pero no he podido saber cómo lo hizo. Este caso es una especie de vendetta.

Una de las mujeres murmuró: —No, no debe de ser así.

Y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, concluyó: —Ya les había dicho que mi explicación no les gustaría.

FIN

Guy de Maupassant (1883)

El guardavía – Charles Dickens (1866)

—¡Eh, oiga! ¡Ahí abajo!

Cuando oyó la voz que así lo llamaba se encontraba de pie en la puerta de su caseta, empuñando una bandera, enrollada a un corto palo. Cualquiera hubiera pensado, teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, que no cabía duda alguna sobre la procedencia de la voz; pero en lugar de mirar hacia arriba, hacia donde yo me encontraba, sobre un escarpado terraplén situado casi directamente encima de su cabeza, el hombre se volvió y miró hacia la vía. Hubo algo especial en su manera de hacerlo, pero, aunque me hubiera ido en ello la vida, no habría sabido explicar en qué consistía, mas sé que fue lo bastante especial como para llamarme la atención, a pesar de que su figura se veía empequeñecida y en sombras, allá abajo en la profunda zanja, y de que yo estaba muy por encima de él, tan deslumbrado por el resplandor del rojo crepúsculo que sólo tras cubrirme los ojos con las manos, logré verlo.

—¡Eh, oiga! ¡Ahí abajo!

Dejó entonces de mirar a la vía, se volvió nuevamente y, alzando los ojos, vio mi silueta muy por encima de él.

—¿Hay algún camino para bajar y hablar con usted?

Él me miró sin replicar y yo le devolví la mirada sin agobiarle con una repetición demasiado precipitada de mi ociosa pregunta. Justo en ese instante el aire y la tierra se vieron estremecidos por una vaga vibración transformada rápidamente en la violenta sacudida de un tren que pasaba a toda máquina y que me sobresaltó hasta el punto de hacerme saltar hacia atrás, como si quisiera arrastrarme tras él. Cuando todo el vapor que consiguió llegar a mi altura hubo pasado y se diluía ya en el paisaje, volví a mirar hacia abajo y lo vi volviendo a enrollar la bandera que había agitado al paso del tren. Repetí la pregunta. Tras una pausa, en la que pareció estudiarme con suma atención, señaló con la bandera enrollada hacia un punto situado a mi nivel, a unas dos o tres yardas de distancia. —Muy bien—, le grité, y me dirigí hacia aquel lugar. Allí, a base de mirar atentamente a mi alrededor, encontré un tosco y zigzagueante camino de bajada excavado en la roca y lo seguí.

El terraplén era extremadamente profundo y anormalmente escarpado. Estaba hecho en una roca pegajosa, que se volvía más húmeda y rezumante a medida que descendía. Por dicha razón, me encontré con que el camino era lo bastante largo como para permitirme recordar el extraño ademán de indecisión o coacción con que me había señalado el sendero.

Cuando hube descendido lo suficiente para volverlo a ver, observé que estaba de pie entre los raíles por los que acababa de pasar el tren, en actitud de estar esperándome. Tenía la mano izquierda bajo la barbilla y el codo descansando en la derecha, que mantenía cruzada sobre el pecho. Su actitud denotaba tal expectación y ansiedad que por un instante me detuve, asombrado.

Reanudé el descenso y, al llegar a la altura de la vía y acercarme a él, pude ver que era un hombre moreno y cetrino, de barba oscura y cejas bastante anchas. Su caseta estaba en el lugar más sombrío y solitario que yo hubiera visto en mi vida. A ambos lados, se elevaba un muro pedregoso y rezumante que bloqueaba cualquier vista salvo la de una angosta franja de cielo; la perspectiva por un lado era una prolongación distorsionada de aquel gran calabozo; el otro lado, más corto, terminaba en la tenebrosa luz roja situada sobre la entrada, aún más tenebrosa, a un negro túnel de cuya maciza estructura se desprendía un aspecto rudo, deprimente y amenazador. Era tan oscuro aquel lugar que el olor a tierra lo traspasaba todo, y circulaba un viento tan helado que su frío me penetró hasta lo más hondo, como si hubiera abandonado el mundo de lo real.

Antes de que él hiciese el menor movimiento me encontraba tan cerca que hubiese podido tocarlo. Sin quitarme los ojos de encima ni aun entonces, dio un paso atrás y levantó la mano.

Aquél era un puesto solitario, dije, y me había llamado la atención cuando lo vi desde allá arriba. Una visita sería una rareza, suponía; pero esperaba que no fuera una rareza mal recibida y le rogaba que viese en mí simplemente a un hombre que, confinado toda su vida entre estrechos límites y finalmente en libertad, sentía despertar su interés por aquella gran instalación. Más o menos éstos fueron los términos que empleé, aunque no estoy nada seguro de las palabras exactas porque, además de que no me gusta ser yo el que inicie una conversación, había algo en aquel hombre que me cohibía.

Dirigió una curiosísima mirada a la luz roja próxima a la boca de aquel túnel y a todo su entorno, como si faltase algo allí, y luego me miró.

—¿Aquella luz está a su cargo, verdad?

—¿Acaso no lo sabe? —me respondió en voz baja.

Al contemplar sus ojos fijos y su rostro saturnino, me asaltó la extravagante idea de que era un espíritu, no un hombre.

Desde entonces, al recordarlo, he especulado con la posibilidad de que su mente estuviera sufriendo una alucinación.

Esta vez fui yo quien dio un paso atrás. Pero, al hacerlo, noté en sus ojos una especie de temor latente hacia mí. Esto anuló la extravagante idea.

—Me mira —dije con sonrisa forzada— como si me temiera.

—No estaba seguro —me respondió— de si lo había visto antes.

—¿Dónde?

Señaló la luz roja que había estado mirando.

—¿Allí? —dije.

Mirándome fijamente respondió (sin palabras), —sí—.

—Mi querido amigo ¿qué podría haber estado haciendo yo allí? De todos modos, sea como fuere, nunca he estado allí, puede usted jurarlo.

—Creo que sí —asintió—, sí, creo que puedo.

Su actitud, lo mismo que la mía, volvió a la normalidad, y contestó a mis comentarios con celeridad y soltura.

¿Tenía mucho que hacer allí? Sí, es decir, tenía suficiente responsabilidad sobre sus hombros; pero lo que más se requería de él era exactitud y vigilancia, más que trabajo propiamente dicho; trabajo manual no hacía prácticamente ninguno: cambiar alguna señal, vigilar las luces y dar la vuelta a una manivela de hierro de vez en cuando era todo cuanto tenía que hacer en ese sentido. Respecto a todas aquellas largas y solitarias horas que a mí me parecían tan difíciles de soportar, sólo podía decir que se había adaptado a aquella rutina y estaba acostumbrado a ella. Había aprendido una lengua él solo allá abajo —si se podía llamar aprender a reconocerla escrita y a haberse formado una idea aproximada de su pronunciación—. También había trabajado con quebrados y decimales, y había intentado hacer un poco de álgebra. Pero tenía, y siempre la había tenido, mala cabeza para los números. ¿Estaba obligado a permanecer en aquella corriente de aire húmedo mientras estaba de servicio? ¿No podía salir nunca a la luz del sol de entre aquellas altas paredes de piedra? Bueno, eso dependía de la hora y de las circunstancias. Algunas veces había menos tráfico en la línea que otras, y lo mismo ocurría a ciertas horas del día y de la noche. Cuando había buen tiempo sí que procuraba subir un poco por encima de las tinieblas inferiores; pero como lo podían llamar en cualquier momento por la campanilla eléctrica, cuando lo hacía estaba pendiente de ella con redoblada ansiedad, y por ello el alivio era menor de lo que yo suponía.

Me llevó a su caseta, donde había una chimenea, un escritorio para un libro oficial en el que tenía que registrar ciertas entradas, un telégrafo con sus indicadores y sus agujas, y la campanilla a la que se había referido. Confiando en que disculpara mi comentario de que había recibido una buena educación (esperaba que no se ofendiera por mis palabras), quizá muy superior a su presente oficio, comentó que ejemplos de pequeñas incongruencias de este tipo rara vez faltaban en las grandes agrupaciones humanas; que había oído que así ocurría en los asilos, en la policía e incluso en el ejército, ese último recurso desesperado; y que sabía que pasaba más o menos lo mismo en la plantilla de cualquier gran ferrocarril. De joven había sido (si podía creérmelo, sentado en aquella cabaña —él apenas si podía—) estudiante de filosofía natural y había asistido a la universidad; pero se había dedicado a la buena vida, había desaprovechado sus oportunidades, había caído y nunca había vuelto a levantarse de nuevo. Pero no se quejaba de nada. Él mismo se lo había buscado y ya era demasiado tarde para lamentarlo.

Todo lo que he resumido aquí lo dijo muy tranquilamente, con su atención puesta a un tiempo en el fuego y en mí. De vez en cuando intercalaba la palabra —señor—, sobre todo cuando se refería a su juventud, como para darme a entender que no pretendía ser más de lo que era. Varias veces fue interrumpido por la campanilla y tuvo que transmitir mensajes y enviar respuestas. Una vez tuvo que salir a la puerta y desplegar la bandera al paso de un tren y darle alguna información verbal al conductor. Comprobé que era extremadamente escrupuloso y vigilante en el cumplimiento de sus deberes, interrumpiéndose súbitamente en mitad de una frase y permaneciendo en silencio hasta que cumplía su cometido.

En una palabra, hubiera calificado a este hombre como uno de los más capacitados para desempeñar su profesión si no fuera porque, mientras estaba hablando conmigo, en dos ocasiones se detuvo de pronto y, pálido, volvió el rostro hacia la campanilla cuando no estaba sonando, abrió la puerta de la caseta (que mantenía cerrada para combatir la malsana humedad) y miró hacia la luz roja próxima a la boca del túnel. En ambas ocasiones regresó junto al fuego con la inexplicable expresión que yo había notado, sin ser capaz de definirla, cuando los dos nos mirábamos desde tan lejos.

Al levantarme para irme dije:

—Casi me ha hecho usted pensar que es un hombre satisfecho consigo mismo.

(Debo confesar que lo hice para tirarle de la lengua.)

—Creo que solía serlo —asintió en el tono bajo con el que había hablado al principio—. Pero estoy preocupado, señor, estoy preocupado.

Hubiera retirado sus palabras de haber sido posible. Pero ya las había pronunciado, y yo me agarré a ellas rápidamente.

—¿Por qué? ¿Qué es lo que le preocupa?

—Es muy difícil de explicar, señor. Es muy, muy difícil hablar de ello. Si me vuelve a visitar en otra ocasión, intentaré hacerlo.

—Pues deseo visitarle de nuevo. Dígame, ¿cuándo le parece?

—Mañana salgo temprano y regreso a las diez de la noche, señor.

—Vendré a las once.

Me dio las gracias y me acompañó a la puerta.

—Encenderé la luz blanca hasta que encuentre el camino, señor —dijo en su peculiar voz baja—. Cuando lo encuentre ¡no me llame! Y cuando llegue arriba ¡no me llame!

Su actitud hizo que el lugar me pareciera aún más gélido, pero sólo dije —muy bien—.

—Y cuando baje mañana ¡no me llame! Permítame hacerle una pregunta para concluir: ¿qué le hizo gritar —¡Eh, oiga! ¡Ahí abajo!— esta noche?

—Dios sabe —dije—, grité algo parecido…

—No parecido, señor. Fueron exactamente ésas sus palabras. Las conozco bien.

—Admitamos que lo fueran. Las dije, sin duda, porque lo vi ahí abajo.

—¿Por ninguna otra razón?

—¿Qué otra razón podría tener?

—¿No tuvo la sensación de que le fueron inspiradas de alguna manera sobrenatural?

—No.

Me dio las buenas noches y sostuvo en alto la luz. Caminé a lo largo de los raíles (con la desagradable impresión de que me seguía un tren) hasta que encontré el sendero. Era más fácil de subir que de bajar y regresé a mi pensión sin ningún problema.

A la noche siguiente, fiel a mi cita, puse el pie en el primer peldaño del zigzag, justo cuando los lejanos relojes daban las once. El guardavía me esperaba abajo, con la luz blanca encendida.

—No he llamado —dije cuando estábamos ya cerca—. ¿Puedo hablar ahora?

—Por supuesto, señor.

—Buenas noches y aquí tiene mi mano.

—Buenas noches, señor, y aquí tiene la mía.

Tras lo cual anduvimos el uno junto al otro hasta llegar a su caseta, entramos, cerramos la puerta y nos sentamos junto al fuego.

—He decidido, señor —empezó a decir inclinándose hacia delante tan pronto estuvimos sentados y hablando en un tono apenas superior a un susurro—, que no tendrá que preguntarme por segunda vez lo que me preocupa. Ayer tarde le confundí con otra persona. Eso es lo que me preocupa.

—¿Esa equivocación?

—No. Esa otra persona.

—¿Quién es?

—No lo sé.

—¿Se parece a mí?

—No lo sé. Nunca le he visto la cara. Se tapa la cara con el brazo izquierdo y agita el derecho violentamente. Así.

Seguí su gesto con la mirada y era el gesto de un brazo que expresaba con la mayor pasión y vehemencia algo así como —por Dios santo, apártese de la vía—.

—Una noche de luna —dijo el hombre—, estaba sentado aquí cuando oí una voz que gritaba —¡Eh, oiga! ¡Ahí abajo!—. Me sobresalté, miré desde esa puerta y vi a esa persona de pie junto a la luz roja cerca del túnel, agitando el brazo como acabo de mostrarle. La voz sonaba ronca de tanto gritar y repetía —¡Cuidado! ¡Cuidado!— y de nuevo —¡Eh, oiga! ¡Ahí abajo! ¡Cuidado!—. Cogí el farol, lo puse en rojo y corrí hacia la figura gritando —¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde?—. Estaba justo a la salida de la boca del túnel. Estaba tan cerca de él que me extrañó que continuase con la mano sobre los ojos. Me aproximé aún más y tenía ya la mano extendida para tirarle de la manga cuando desapareció.

—¿Dentro del túnel? —pregunté.

—No. Seguí corriendo hasta el interior del túnel, unas quinientas yardas. Me detuve, levanté el farol sobre la cabeza y vi los números que marcan las distancias, las manchas de humedad en las paredes y el arco. Salí corriendo más rápido aún de lo que había entrado (porque sentía una aversión mortal hacia aquel lugar) y miré alrededor de la luz roja con mi propia luz roja, y subí las escaleras hasta la galería de arriba y volví a bajar y regresé aquí. Telegrafié en las dos direcciones —¿Pasa algo?—. La respuesta fue la misma en ambas: —Sin novedad—.

Resistiendo el helado escalofrío que me recorrió lentamente la espina dorsal, le hice ver que esta figura debía ser una ilusión óptica y que se sabía que dichas figuras, originadas por una enfermedad de los delicados nervios que controlan el ojo, habían preocupado a menudo a los enfermos, y algunos habían caído en la cuenta de la naturaleza de su mal e incluso lo habían probado con experimentos sobre sí mismos. Y respecto al grito imaginario, dije, no tiene sino que escuchar un momento al viento en este valle artificial mientras hablamos tan bajo y los extraños sonidos que hace en los hilos telegráficos.

Todo esto estaba muy bien, respondió, después de escuchar durante un rato, y él tenía motivos para saber algo del viento y de los hilos, él, que con frecuencia pasaba allí largas noches de invierno, solo y vigilando. Pero me hacía notar humildemente que todavía no había terminado.

Le pedí perdón y lentamente añadió estas palabras, tocándome el brazo:

—Unas seis horas después de la aparición, ocurrió el memorable accidente de esta línea, y al cabo de diez horas los muertos y los heridos eran transportados por el túnel, por el mismo sitio donde había desaparecido la figura.

Sentí un desagradable estremecimiento, pero hice lo posible por dominarlo. No se podía negar, asentí, que era una notable coincidencia, muy adecuada para impresionar profundamente su mente. Pero era indiscutible que esta clase de coincidencias notables ocurrían a menudo y debían ser tenidas en cuenta al tratar el tema. Aunque, ciertamente, debía admitir, añadí (pues me pareció que iba a ponérmelo como objeción), que los hombres de sentido común no tenían mucho en cuenta estas coincidencias en la vida ordinaria.

De nuevo me hizo notar que aún no había terminado, y de nuevo me disculpé por mis interrupciones.

—Esto —dijo, poniéndome otra vez la mano en el brazo y mirando por encima de su hombro con los ojos vacíos— fue hace justo un año. Pasaron seis o siete meses y ya me había recuperado de la sorpresa y de la impresión cuando una mañana, al romper el día, estando de pie en la puerta, miré hacia la luz roja y vi al espectro otra vez.

Y aquí se detuvo, mirándome fijamente.

—¿Lo llamó?

—No, estaba callado.

—¿Agitaba el brazo?

—No. Estaba apoyado contra el poste de la luz, con las manos delante de la cara. Así.

Una vez más seguí su gesto con los ojos. Era una actitud de duelo. He visto tales posturas en las figuras de piedra de los sepulcros.

—¿Se acercó usted a él?

—Entré y me senté, en parte para ordenar mis ideas, en parte porque me sentía al borde del desmayo. Cuando volví a la puerta, la luz del día caía sobre mí y el fantasma se había ido.

—¿Pero no ocurrió nada más? ¿No pasó nada después?

Me tocó en el brazo con la punta del dedo dos o tres veces, asintiendo con la cabeza y dejándome horrorizado a cada una de ellas:

—Ese mismo día, al salir el tren del túnel, noté en la ventana de uno de los vagones lo que parecía una confusión de manos y de cabezas y algo que se agitaba. Lo vi justo a tiempo de dar la señal de parada al conductor. Paró el motor y pisó el freno, pero el tren siguió andando unas ciento cincuenta yardas más. Corrí tras él y al llegar oí gritos y lamentos horribles. Una hermosa joven había muerto instantáneamente en uno de los compartimentos. La trajeron aquí y la tendieron en el suelo, en el mismo sitio donde estamos nosotros.

Involuntariamente empujé la silla hacia atrás, mientras desviaba la mirada de las tablas que señalaba.

—Es la verdad, señor, la pura verdad. Se lo cuento tal y como sucedió.

No supe qué decir, ni en un sentido ni en otro y sentí una gran sequedad de boca. El viento y los hilos telegráficos hicieron eco a la historia con un largo gemido quejumbroso. Mi interlocutor prosiguió:

—Ahora, señor, preste atención y verá por qué está turbada mi mente. El espectro regresó hace una semana. Desde entonces ha estado ahí, más o menos continuamente, un instante sí y otro no.

—¿Junto a la luz?

—Junto a la luz de peligro.

—¿Y qué hace?

El guardavía repitió, con mayor pasión y vehemencia aún si cabe, su anterior gesto de —¡Por Dios santo, apártese de la vía!—. Luego continuó:

—No hallo tregua ni descanso a causa de ello. Me llama durante largos minutos, con voz agonizante, ahí abajo, —¡Cuidado! ¡Cuidado!—. Me hace señas. Hace sonar la campanilla.

Me agarré a esto último:

—¿Hizo sonar la campanilla ayer tarde, cuando yo estaba aquí y se acercó usted a la puerta?

—Por dos veces.

—Bueno, vea —dije— cómo le engaña su imaginación. Mis ojos estaban fijos en la campanilla y mis oídos estaban abiertos a su sonido y, como que estoy vivo, no sonó entonces, ni en ningún otro momento salvo cuando lo hizo al comunicar la estación con usted.

Negó con la cabeza.

—Todavía nunca he cometido una equivocación respecto a eso, señor. Nunca he confundido la llamada del espectro con la de los humanos. La llamada del espectro es una extraña vibración de la campanilla que no procede de parte alguna y no he dicho que la campanilla hiciese algún movimiento visible. No me extraña que no la oyese. Pero yo sí que la oí.

—¿Y estaba el espectro allí cuando salió a mirar?

—Estaba allí.

—¿Las dos veces?

—Las dos veces —repitió con firmeza.

—¿Quiere venir a la puerta conmigo y buscarlo ahora?

Se mordió el labio inferior como si se sintiera algo reacio, pero se puso en pie. Abrí la puerta y me detuve en el escalón, mientras él lo hacía en el umbral. Allí estaban la luz de peligro, la sombría boca del túnel y las altas y húmedas paredes del terraplén, con las estrellas brillando sobre ellas.

—¿Lo ve? —le pregunté, prestando una atención especial a su rostro.

Sus ojos se le salían ligeramente de las órbitas por la tensión, pero quizá no mucho más de lo que lo habían hecho los míos cuando los había dirigido con ansiedad hacia ese mismo punto un instante antes.

—No —contestó—, no está allí.

—De acuerdo —dije yo.

Entramos de nuevo, cerramos la puerta y volvimos a nuestros asientos. Estaba pensando en cómo aprovechar mi ventaja, si podía llamarse así, cuando volvió a reanudar la conversación con un aire tan natural, dando por sentado que no podía haber entre nosotros ningún tipo de desacuerdo serio sobre los hechos, que me encontré en la posición más débil.

—A estas alturas comprenderá usted, señor —dijo—, que lo que me preocupa tan terriblemente es la pregunta —¿Qué quiere decir el espectro?—.

No estaba seguro, le dije, de que lo entendiese del todo.

—¿De qué nos está previniendo? —dijo, meditando, con sus ojos fijos en el fuego, volviéndolos hacia mí tan sólo de vez en cuando—. ¿En qué consiste el peligro? ¿Dónde está? Hay un peligro que se cierne sobre la línea en algún sitio. Va a ocurrir alguna desgracia terrible. Después de todo lo que ha pasado antes, esta tercera vez no cabe duda alguna. Pero es muy cruel el atormentarme a mí, ¿qué puedo hacer yo?

Se sacó el pañuelo del bolsillo y se limpió el sudor de la frente.

—Si envío la señal de peligro en cualquiera de las dos direcciones, o en ambas, no puedo dar ninguna explicación —continuó, secándose las manos—. Me metería en un lío y no resolvería nada. Pensarían que estoy loco. Esto es lo que ocurriría: Mensaje: —¡Peligro! ¡Cuidado!—. Respuesta: —¿Qué peligro? ¿Dónde?—. Mensaje: —No lo sé. Pero, por Dios santo, tengan cuidado—. Me relevarían de mi puesto. ¿Qué otra cosa podrían hacer?

El tormento de su mente era penoso de ver. Era la tortura mental de un hombre responsable, atormentado hasta el límite por una responsabilidad incomprensible en la que podrían estar en juego vidas humanas.

—Cuando apareció por primera vez junto a la luz de peligro —continuó, echándose hacia atrás el oscuro cabello y pasándose una y otra vez las manos por las sienes en un gesto de extremada y enfebrecida desesperación—, ¿por qué no me dijo dónde iba a suceder el accidente, si era inevitable que sucediera? ¿por qué, si hubiera podido evitarse, no me dijo cómo impedirlo? Cuando durante su segunda aparición escondió el rostro, ¿por qué no me dijo en lugar de eso: —alguien va a morir. Haga que no salga de casa—. Si apareció en las dos ocasiones sólo para demostrarme que las advertencias eran verdad y así prepararme para la tercera, ¿por qué no me advierte claramente ahora? ¿Y por qué a mí, Dios me ayude, un pobre guardavía en esta solitaria estación? ¿Por qué no se lo advierte a alguien con el prestigio suficiente para ser creído y el poder suficiente para actuar?

Cuando lo vi en aquel estado, comprendí que, por el bien del pobre hombre y la seguridad de los viajeros, lo que tenía que hacer en aquellos momentos era tranquilizarlo. Así que, dejando a un lado cualquier discusión entre ambos sobre la realidad o irrealidad de los hechos, le hice ver que cualquiera que cumpliera con su deber a conciencia actuaba correctamente y que, por lo menos, le quedaba el consuelo de que él comprendía su deber, aunque no entendiese aquellas desconcertantes apariciones. En esta ocasión tuve más éxito que cuando intentaba disuadirlo de la realidad del aviso. Se tranquilizó; las ocupaciones propias de su puesto empezaron a reclamar su atención cada vez más conforme avanzaba la noche. Lo dejé solo a las dos de la madrugada. Me había ofrecido a quedarme toda la noche pero no quiso ni oír hablar de ello.

No me avergüenza confesar que me volví más de una vez a mirar la luz roja mientras subía por el sendero, y que no me gustaba esa luz roja, y que hubiera dormido mal si mi cama hubiera estado debajo de ella. Tampoco veo motivo para ocultar que no me gustaban las dos coincidencias del accidente y de la muerte de la joven.

Pero lo que fundamentalmente ocupaba mi mente era el problema de cómo debía yo actuar, una vez convertido en confidente de esta revelación. Había comprobado que el hombre era inteligente, vigilante, concienzudo y exacto. ¿Pero durante cuánto tiempo podía seguir así en su estado de ánimo? A pesar de lo humilde de su cargo tenía una importantísima responsabilidad. ¿Me gustaría a mí, por ejemplo, arriesgar mi propia vida confiando en la posibilidad de que continuase ejerciendo su labor con precisión? Incapaz de no sentir que sería una especie de traición si informase a sus superiores de lo que me había dicho sin antes hablar claramente con él para proponerle una postura intermedia, resolví por fin ofrecerme para acompañarlo (conservando de momento el secreto) al mejor médico que pudiéramos encontrar por aquellos alrededores y pedirle consejo. Me había advertido que la noche siguiente tendría un cambio de turno, y saldría una hora o dos después del amanecer, para empezar de nuevo después de anochecer. Yo había quedado en regresar de acuerdo con este horario.

La tarde siguiente fue una tarde maravillosa y salí temprano para disfrutarla. El sol no se había puesto del todo cuando ya caminaba por el sendero cercano a la cima del profundo terraplén. —Seguiré paseando durante una hora —me dije a mí mismo—, media hora hacia un lado y media hora hacia el otro, y así haré tiempo hasta el momento de ir a la caseta de mi amigo el guardavía.—

Antes de seguir el paseo me asomé al borde y miré mecánicamente hacia abajo, desde el punto en que lo vi por primera vez. No puedo describir la excitación que me invadió cuando, cerca de la entrada del túnel, vi la aparición de un hombre, con la mano izquierda sobre los ojos, agitando el brazo derecho apasionadamente. El inconcebible horror que me sobrecogió pasó al punto, porque enseguida vi que esta aparición era en verdad un hombre y que, de pie y a corta distancia, había un pequeño grupo de otros hombres para quienes parecía estar destinado el gesto que había hecho. La luz de peligro no estaba encendida aún. Apoyada en su poste, y utilizando unos soportes de madera y lona, había una tienda pequeña y baja que me resultaba totalmente nueva. No parecía mayor que una cama.

Con la inequívoca sensación de que algo iba mal —y el repentino y culpable temor de que alguna desgracia fatal hubiera ocurrido por haber dejado al hombre allí y no haber hecho que enviaran a alguien a vigilar o a corregir lo que hiciera— descendí el sendero excavado en la roca a toda la velocidad de la que fui capaz.

—¿Qué pasa? —pregunté a los hombres.

—Ha muerto un guardavía esta mañana, señor.

—¿No sería el que trabajaba en esa caseta?

—Sí, señor.

—¿No el que yo conozco?

—Lo reconocerá si le conocía, señor —dijo el hombre que llevaba la voz cantante, descubriéndose solemnemente y levantando la punta de la lona—, porque el rostro está bastante entero.

—Pero ¿cómo ocurrió? ¿cómo ocurrió? —pregunté, volviéndome de uno a otro mientras la lona bajaba de nuevo.

—Lo arrolló la máquina, señor. No había nadie en Inglaterra que conociese su trabajo mejor que él. Pero por algún motivo estaba dentro de los raíles. Fue en pleno día. Había encendido la luz y tenía el farol en la mano. Cuando la máquina salió del túnel estaba vuelto de espaldas y le arrolló. Ese hombre la conducía y nos estaba contando cómo ocurrió. Cuéntaselo al caballero, Tom.

El hombre, que vestía un burdo traje oscuro, regresó al lugar que ocupara anteriormente en la boca del túnel:

—Al dar la vuelta a la curva del túnel, señor —dijo—, lo vi al fondo, como si lo viera por un catalejo. No había tiempo para reducir la velocidad y sabía que él era muy cuidadoso. Como no pareció que hiciera caso del silbato, lo dejé de tocar cuando nos echábamos encima de él y lo llamé tan alto como pude.

—¿Qué dijo usted?

—¡Eh, oiga! ¡Ahí abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por Dios santo, apártese de la vía!

Me sobresalté.

—Oh, fue horroroso, señor. No dejé de llamarle ni un segundo. Me puse el brazo delante de los ojos para no verlo y le hice señales con el brazo hasta el último momento; pero no sirvió de nada.

Sin ánimo de prolongar mi relato para ahondar en alguna de las curiosas circunstancias que lo rodean, quiero no obstante, para terminar, señalar la coincidencia de que la advertencia del conductor no sólo incluía las palabras que el desafortunado guardavía me había dicho que lo atormentaban, sino también las palabras con las que yo mismo —no él— había acompañado —y tan sólo en mi mente— los gestos que él había representado.

FIN

Charles Dickens (1866)

miércoles, 2 de marzo de 2011

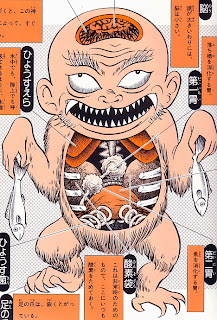

ÍNCUBOS Y SÚCUBOS

A lo largo de la historia, la demonología católica ha afirmado que existen demonios masculinos y femeninos capaces de tener contactos sexuales con los humanos. En otras tradiciones culturales también existen entidades similares.

Y lejos de ser un mito antiguo, para algunas personas la existencia de esas criaturas es una realidad actual y constatable.

Los supuestos contactos sexuales entre hipotéticas entidades sobrenaturales y los humanos aparecen en todas las culturas. En la tradición bíblica judeocristiana el mismo Génesis sugiere que en el principio de los tiempos "los hijos de los dioses se juntaron con las hijas de los hombres"

A partir del siglo XIII, con la instauración de la Santa Inquisición, los casos de supuestos contactos sexuales con los demonios comenzaron a multiplicarse.

Los íncubos y súcubos serían, según los demonólogos cristianos, los demonios que, obedeciendo órdenes de Satán, tendrían encuentros sexuales con los humanos.

Los íncubos y súcubos serían, según los demonólogos cristianos, los demonios que, obedeciendo órdenes de Satán, tendrían encuentros sexuales con los humanos.

Incubos y súcubos, términos que provienen de incubare y sucubare -estar acostado debajo, o encima-, serían seres sobrenaturales, pero capaces me materializarse en nuestro universo tridimensional dotados de cuerpos reales y físicos, con carne y sangre, y esperma... Los íncubos serían demonios con forma de varón, cuya misión sería la de cohabitar con mujeres humanas; y los súcubos serían diablesas femeninas que fornicarían con los hombres.

Tanto los íncubos como los súcubos acostumbraban a visitar a los mortales en sus lechos para tener relaciones con ellos.

Tanto es así que algunos reputados demonólogos, como el mismísimo San Agustín,, negaron durante algún tiempo que estos lujuriosos demonios tuviesen cuerpos físicos. Según la angeología católica, los ángeles -y por ende también los demonios- no poseen cuerpo físico. Sin embargo, ante la avalancha de testimonios recogidos por los inquisidores, San Agustín y sus contemporáneos terminaron por aceptar la realidad física de estas supuestas entidades demoníacas.

De esta forma, estudiosos de la talla de Santo Tomás de Aquino, Alejandro Magno, Ulrich Molitor, Martín de Arles, Pedro de la Palau, Roger Bacon, Suns Scoto, San Agustín o los autores del famoso Malleus Maleficarum aceptaron y respaldaron en sus obras la existencia real de íncubos y súcubos.

De esta forma, estudiosos de la talla de Santo Tomás de Aquino, Alejandro Magno, Ulrich Molitor, Martín de Arles, Pedro de la Palau, Roger Bacon, Suns Scoto, San Agustín o los autores del famoso Malleus Maleficarum aceptaron y respaldaron en sus obras la existencia real de íncubos y súcubos.

ANGEL DE LA MUERTE

Azrael (en árabe عزرائیل) es uno de los nombres que recibe el ángel de la muerte. También llamado Abou-Jaria por los musulmanes y Mordad entre los persas, tiene por misión recibir las almas de los muertos y conducirlas para ser juzgadas. Es conocido como el Ángel de la Muerte entre los judíos, y es la derivación del nombre árabe Izrail, el cual aparece en el Corán y significa "Quien a Dios ayuda". También aparece en el Corán como Malaikat Al-Maut (que es una traducción literal de ángel de la muerte).También se deletrea Azrail, Ashriel, Azaril, y Azriel.Azrael en la religión

Se describe como un árcangel bajo las órdenes de Dios y asociado a lo oscuro y tenebroso. Dependiendo del punto de vista y preceptos de varias religiones en las que figura, Azrael es considerado como residente en este mundo. Tiene cuatro rostros y cuatro mil alas, y todo su cuerpo tiene ojos y lenguas, el número de los cuales corresponde a todos los habitantes de este mundo. Él será el último en morir, grabando y borrando constantemente en un gran libro los nombres de los humanos cuando nacen y cuando mueren, respectivamente. [Ref: Hastings, Enciclopedia de Religión y Étnica IV, 617]Azrael fue conocido inicialmente como Azra, el descendiente de los grandes sacerdotes de Aarón y escriba en el periodo del segundo Templo de Jerusalén. Durante el paleocristianismo recibió el nombre de Esdras, el profeta que vaticinó la llegada de Cristo. Esta historia paleocristiana es la que dice que Azrael subió al paraíso sin haber probado la muerte.También aparece en los escritos del hereje cristiano Marción, donde es mencionado como el ángel de la Ley.Generalmente se le describe como un arcángel bajo las órdenes de Dios y no como otras personificaciones más lúgubres de la muerte. Dependiendo del punto de vista de las diferentes religiones en las que aparece Azrael, éste reside en diferentes lugares, pero el más habitual es el tercer cielo.Otros Azraeles

Azrael es el arcángel de la muerte, pero en el buen sentido de la misma. Él dice que no debemos temerle a la muerte ya que en ella está la paz eterna. Azrael tiene como misión rescatar las almas que fueron injustamente al infierno. Él ha renunciado al cielo y tiene un coro (Ejército de Ángeles) a su cargo. Su Rostro está cubierto por una Túnica. Tiene alas negras de cuervo y cuando las despliega todos los ángeles se desmayan. Y todos los Arcángeles le temen. Se dice que puede igualar en batalla hasta a dos de los más fuertes. Azrael va a ser el último en morir.

Según la Mitología de la Tierra Mágica, Azrael es el dios de los Demonios. Es uno de los cuatro encargados de destruir las cadenas que atan a Lucifer. Él es enemigo natural de san Miguel y tiene escrito en su destino el destruir a los Ángeles y Arcángeles para que no quede ninguna protección contra los humanos y elfos.

luz Mala

La luz Mala destella surgiendo del suelo figurando al demonio. Se le teme porque podría estar relacionada con algún alma en pena.Esta luz aparece en las quebradas de los cerros tucumanos y es consecuencia de gases que emana de objetos enterrados en alguna época determinada.Quienes cabaron para descubrir de dónde viene la luz, encontraron objetos de metal, huesos o urnas con restos humanos, pero el temor a este gas mortal mantiene a los curiosos alejados.

LAMIAS

Las LAMIAS o diablesas que habitan en los cementerios, adoptan indistintamente las formas de hombre o de mujer dependiendo de la circunstancia y de la persona a quien quieran seducir, la mayoría de demonólogos se inclina por creer que son demonios súcubos que actúan como incubos en circunstancias excepcionales, lo que nos daría una especie de tercer sexo en la corte infernal.

tambien Las lamias son seres similares a los nagas y las naginas hindúes, pero a diferencias de los anteriores viven en el desierto, representan la esterilidad, la enfermedad y la muerte. En versiones más modernas las imaginan como centauros pero con la parte inferior de león y no de caballo. Su origen está en una reina de Libia amante de Zeus (Jupiter) a quien Hera (Juno) castigó transformando en monstruo y asesinando a sus hijos, sin permitirle que cerrara los ojos. Suele también estar asociada a una forma de Lilith en el norte de África, y por lo tanto a los vampiros sedientos de sangre.

tambien Las lamias son seres similares a los nagas y las naginas hindúes, pero a diferencias de los anteriores viven en el desierto, representan la esterilidad, la enfermedad y la muerte. En versiones más modernas las imaginan como centauros pero con la parte inferior de león y no de caballo. Su origen está en una reina de Libia amante de Zeus (Jupiter) a quien Hera (Juno) castigó transformando en monstruo y asesinando a sus hijos, sin permitirle que cerrara los ojos. Suele también estar asociada a una forma de Lilith en el norte de África, y por lo tanto a los vampiros sedientos de sangre.

INCUBOS

Los INCUBOS son unos demonios impúdicos y lascivos, que cohabitan con las mujeres, sin distinción de estado ni edad, efectuando el coito, o concúbito, con ellas sin importarles que sean viejas repelentes o jóvenes bellisimas, y sin conceder ningún valor al hecho de que sean solteras, casadas o viudas; aunque atendiendo al detalle de ser siervas o esposas de dios, casi todos los Incubos hayan mostrado una marcada preferencia por las monjas. Entre estos demonios incubos se encuentran Aiperos, Hermione, Zabulón, Alpiel, Efelios, Ausitifo, Brifot,...Pero los mas famosos serían Isaacaro, adjunto del gran Leviatán y Belaam, que tuvieron el honor de poseer a Sor Juana de los Angeles, superiora del convento de Loudun.

Furias o Erinias

En el grupo de elementales alados, pero con alas de murcielagos o dragones, podemos incluir a las Furias (romanas) o Erinias (griegas), llamadas por los mortales como Euménides (las Benévolas). Se las suele hacer hijas de la Nix, la noche, pero en otras versiones son descendientes del río infernal Aqueronte y de la laguna Estigia. Sus nombres son Aleto, Tisifona y Megera, y representan la culpa, el arrepentimiento y el remordimiento de los hijos por ofender, desobedecer y atentar contra los progenitores, principalmente la madre. En algunas descripciones se las asemejan a las gorgonas, por tener serpientes en lugar de cabellos.

Buffeto

Es proverbial que cuando un napolitano no consigue conciliar el sueño, o sufre de pesadillas insistentes, está enfrentando al malvado Buffeto.

Encuentra particular placer atormentando a los niños, a quienes oprime la nariz para impedirles respirar, al tiempo que les susurra terribles historias al oído. A los adultos no les va mucho mejor, ya que a ellos suele sofocarlos con sus propias almohadas. La intención del Buffeto no es matarlos, sino llevarlos a un estado de sonambulismo, para inducirlos a sueños pavorosos y alucinaciones horripilantes.

Todos los objetos religiosos son útiles para ahuyentarlos, ya que Buffeto es un verdadero pagano, y detesta cualquier símbolo católico. Si éste recurso no fuese suficiente, será eficaz distribuir en las habitaciones, especialmente a los lados del lecho, imágenes que reproduzcan escenas amorosas, incluso es aconsejable que las imágenes sean explícitas, ya que el Buffeto aborrece al amor en todas sus manifestaciones,pero se alimenta de las pasiones bajas.

Encuentra particular placer atormentando a los niños, a quienes oprime la nariz para impedirles respirar, al tiempo que les susurra terribles historias al oído. A los adultos no les va mucho mejor, ya que a ellos suele sofocarlos con sus propias almohadas. La intención del Buffeto no es matarlos, sino llevarlos a un estado de sonambulismo, para inducirlos a sueños pavorosos y alucinaciones horripilantes.

Todos los objetos religiosos son útiles para ahuyentarlos, ya que Buffeto es un verdadero pagano, y detesta cualquier símbolo católico. Si éste recurso no fuese suficiente, será eficaz distribuir en las habitaciones, especialmente a los lados del lecho, imágenes que reproduzcan escenas amorosas, incluso es aconsejable que las imágenes sean explícitas, ya que el Buffeto aborrece al amor en todas sus manifestaciones,pero se alimenta de las pasiones bajas.

Corceles de fuego

Los dioses griegos y los caballos de fuego

Los caballos de fuego tiene su origen en los corceles que tiraban del carro del sol. De colores blanco, oro y escarlata, con crines y colas de fuego. Algunas versiones les incluyen alas como Pegaso, para justificar así su recorrido en el alto cielo. Entre los más famosos de estos equinos destacan los caballos de la diosa Eos (la aurora y auriga del sol): Eoos (Æos, que pinta el cielo con rojos), Abraxas (significa en letras griegas: 365, el número de los días del año), Phæton (en honor al hijo muerto de Helios el sol, significa brillante) y Amathea (está todo sereno). Le siguen los corceles del propio dios Helios: Pyrios (Peritoa, llama encendida), Æthion (color del rojo fuego), Erythreus (cubre todo de rojo) y Phlegon (incendio dorado); finalmente los caballos del dios Apolo: Lampos (antorcha) y Actæon (ardiente). También se citan entre los caballos solares a: Bronte (trueno), Asterope (ojos que brillan como las estrellas), Chronos (tiempo) y Puroeis (calor ardiente), entre otros. Todos los nombres son imágenes del fuego solar.

Los caballos infernales difieren de estos caballos brillantes y hermosos de los cielos. Las cabalgaduras de Hades, dios del inframundo, son descritas con un color que va de púrpura a negro, una piel lisa y escamosa, con una cola armada con púas como un dragón, de hocico picudo y lengua como de una serpiente, con crines de fuego, igual que los espolones y la cola, y con la habilidad de escupir el fuego de su boca. Tienen al igual que sus congéneres celestes la habilidad de volar (aunque no aclaran los mitos si tienen alas o no). Se conocen al menos los nombres de: Abaster o Alastor, (quien apaga las estrellas), Abatos (inaccesible, como el infierno mismo), A’ethon (veloz como el rayo que cruza el cielo), Nonios (el que mide o marca el final), Nykteus (oscuro como la noche), Ultor (dios vengador) y Orphnaus (con ojos que arden).

Pesadillas, espíritus, duendes, yeguas y brujas

Una pesadilla es un sueño que provoca fuertes reacciones emocionales de la persona que duerme, por lo general de miedo y horror. El sueño puede contener la situaciones de peligro, malestar, sufrimiento físico o psicológico. Las víctimas suelen despertar en un estado de angustia, y no pueden volver a dormir por un período prolongado.

Las pesadillas pueden tener causas físicas, tales como dormir en una posición incómoda, tener fiebre, y causas psicológicas, tales como el estrés o la ansiedad. El temor en un estado de vigilia se relaciona con la incidencia de las pesadillas. Comer antes de acostarse puede desencadenar un aumento en el metabolismo del cuerpo y la actividad cerebral, y es un estímulo potencial para las pesadillas. Pesadillas ocasionales son comunes, pero de forma recurrente puede interferir con los patrones de sueño y causan el insomnio, y pueden requerir ayuda médica.

A fines del siglo XVI el artista anglosuizo Henry FuseliThe Nightmare, la primera versión fue pintada en 1781 y la imagen se hizo tan famosa que una versión grabada fue ampliamente distribuida y la pintura fue parodiada en la sátira política de la época. Debido a su fama, Fuseli pintó al menos tres versiones de la pintura. El lienzo parece describir a la vez a una mujer sufriendo una pesadilla. El Incubo y la cabeza del caballo se refieren a la creencia contemporánea y el folklore acerca de las pesadilla. La obra muestra a una mujer durmiendo con la cabeza colgando hacia abajo, dejando al descubierto su cuello. Sobre su pecho un Incubo mira al espectador y por una cortina se asoma la cabeza de un caballo. El significado de “Nightmare” incluye la experiencia de peso en el pecho que siente la persona que duerme. pintaría

Para los espectadores contemporáneos, la obra invoca la relación entre la pesadilla y el caballo (Mare = yegua). Fuseli relacionó la obra con las creencias y los cuentos folclóricos germanos acerca de demonios y brujas que atacan a las personas que duermen solos. En estas historias, los hombres eran visitados por los caballos o brujas. La etimología de la palabra “Nightmare“, sin embargo, no se refiere a los caballos o yeguas. Más bien, la palabra se deriva de Mara, un término que se aparece en la mitología escandinava como un espíritu enviado a atormentar o sofocar a los durmientes.

Un Mare o Nightmare es un espíritu o duende en el folklore alemán que cabalga sobre el pecho de las personas mientras duermen, provocando malos sueños o pesadillas. El Mare es similar al Súcubo o al Incubo, y probablemente está inspirado por la parálisis del sueño.

La palabra Mare en ingles moderno que equivale a decir yegua pero su equivalencia en otras lenguas son: MaronMære; en alemán: Mahr; neerlandés es: Nachtmerrie; en antiguo nórdico, en sueco, islandés y noruego es: Mara; y en danes e ingles moderno es: Mare. El nombre en la palabra “nightmare = pesadilla” es en sueco: mardröm o la palabra noruega: mareritt, en danés mareridt; en islandés es martröð que significa literalmente cabalgata en la yegua/duende/bruja (por el sofoco y sudor al despertar de la pesadilla sin aliento) o simplemente pesadilla. Todas estas palabras se remontan a la raíz indoeuropea “Mer-“, que significa para frotar lejos o hacer daño. en lenguas Proto-Germanas; en ingles antiguo es

Los mares son conocidos en otras partes de Europa como Mora, y son en su mayoría malévolos seres folklóricos relacionados con el sueño. En el folklore Polaco las Moras son las almas de las personas que dejan el cuerpo durante la noche. En Croacia la palabra Mora se refiere a una pesadilla. Mora o Mara son espíritus de la antigua mitología eslava. Mara era un espíritu oscuro que toma la forma de una bella mujer y luego visitas hombres en sus sueños, para torturarlos con el deseo. Otros nombres eslavos son: Nocnica (bruja nocturna) que en la mitología de Polonia es el espíritu de las pesadilla que también se conoce con los nombres de Krisky o Plaksy. La Nocnitsa también está presente en el folclore de Rusia, Serbia y Eslovaquia. Se sabe que los niños son atormentados por la Nocnitsa y las madres en algunas regiones colocan un cuchillo en las cunas de sus hijos o dibujan un círculo alrededor de las cunas con un cuchillo para su protección. Esta es, posiblemente basado en la creencia de que los seres sobrenaturales no se puede tocar de hierro. Ella es conocida en Bulgaria como Gorska Makua.

En Alemania fueron conocidos como Maras, Mahr, Mare, en Rumania eran conocidos como Moroi. (Moroii en singular) y es un tipo de vampiro o fantasma en el folklore rumano. Al Moroi femenino se llama Moroaica (Moroaice en plural). En algunas versiones, el Moroi es el fantasma de una persona muerta que sale de la tumba para extraer energía de los vivos, y suele ser asociado a otras figuras en el folklore rumano: Strigoi (otro tipo de vampiro), vârcolac o pricolici (hombre lobo). En los países eslavos incluyen los términos: Mora, Zmoras, Morava y Moroi y el término básico es de raíz griega: Moros = muerte.

Mara (Ma-re, Ma-ri-te , Ma-rša, Ma-ršava) es una diosa de la mitología de Letonia de la tierra y la muerte. Asociada como compañera de Dievs (Dios), en la muerte Dievs toma el alma y Mara (la tierra) toma el cuerpo. Esto es probablemente el resultado de la influencia cristiana y la identificación de Mara con María. Por otra parte en India, Mara es una diosa hindú de la muerte y par el budismo, también llamada Maia, diosa de la ilusión. Mara es también el demonio que tentó a Siddartha Gautama (Buda), tratando de seducirlo con la visión de mujeres hermosas. En la cosmología budista, Mara personifica la muerte de la vida espiritual. Es la tentación, que distrae a los humanos de la práctica de la vida espiritual, haciendo atractivo lo mundano o a lo negativo parecer positivo. Una metáfora de los diversos procesos de la duda y la tentación que obstruyen las practicas religiosas. Maia es la madre de Mritiu (la muerte personificada).

En el Reino Unido y el folklore de Norteamérica de habla inglesa las pesadillas son provocadas por brujas y de acuerdo con el folklore, la bruja se sentaba en el pecho de un durmiente (como la imagen de la pintura) y le provocaba pesadillas al durmiente. Cuando la víctima se despertaba, no era incapaz de respirar. Actualmente, este estado se le llama parálisis del sueño, pero en la vieja creencia del sujeto había sido atormentado por una vieja bruja, y la superstición deriva de una antigua creencia germánica y de estrecha relación con la Mara escandinava.

En estos pueblos a estas brujas se les conoce como Hag y son descritas como un tipo de bruja vieja y arrugada, o una especie de hada o una diosa que tiene la apariencia de una mujer anciana, y que a menudo se encuentran en el folklore y en los cuentos infantiles como Hansel y Gretel. Las Hags se ven a menudo como malévolas, pero también puede ser una de las formas elegidas de deidades como Morrigan o Badb, que no se consideran ni totalmente beneficiosa, ni malévolas. El término aparece en Inglés Medieval, y podría ser una abreviación de hægtesse, un antiguo término inglés para bruja; y como un personaje de los cuentos de hadas o cuentos populares, las palabras bruja y vieja se utilizan a veces como intercambiables o equivalentes.

La Hag como bruja, o vieja, fue la causante de pesadillas; en la mitología irlandesa y escocesa es conocida como Cailleach, una diosa bruja relacionada con la creación, la cosecha y el clima que rige el invierno, mientras que la diosa novia rige el verano; son la personificación de los poderes elementales de la naturaleza, especialmente en un aspecto destructivo. Se dice que son particularmente activas en las tormentas de viento de la primavera. Brujas como figuras de poder abundan en la mitología irlandesa.

El patrón más común es que la vieja representa la tierra estéril, que el héroe de la historia debe acercarse sin temor, y se enamoran en sus propios términos. Cuando el héroe muestra respeto, amor y aceptación de su lado feo, la vieja se revela también como una joven y hermosa diosa; así en muchos de los cuentos sobre brujas no se describen estas lo suficiente como para distinguir entre una vieja que sabe de magia o un ser sobrenatural.

En el folclore persa, Bakhtak tiene el mismo papel que la Bag del folclore británico. La Bakhtak se sienta en el pecho de un durmiente, despertándolo y haciéndole sentir que es incapaz de respirar o incluso a moverse. Bakhtak también se usa metafóricamente para referirse a la “pesadilla” en la lengua persa moderna.

Pesadillas en la literatura fantástica moderna

Herederos de estos caballos infernales de la mitología griega y de otros mitos, de la imagen de un viejo cuadro sobre las pesadillas en una chica, de la traducción moderna (Mare = yegua) de un antiguo espíritu, cuyo nombre deriva de una antigua diosa de la tierra y la muerte (Mara/Maia/Moro), surgen en la literatura moderna las pesadillas —caballos de fuego similares a los corceles de Hades (Pluton), (llamados nightmare en ingles y Albtraum o Alptraum en alemán)— originarios ahora no del mito sino de historias de Calabozos y Dragones y similares reinos.

Las razas de pesadillas difieren y son múltiples sus orígenes, entre las más importantes, mencionadas en portales dedicados a describir las criaturas de estos mundos literarios fantásticos tenemos: Pesadillas de lava, habitantes originales del inframundo y son tan poderosos que pueden vencer a dragones y son imposibles de domarlos; son descritas en “Relatos de Sangre” como:

… un caballo negro mezclado con piedra fundida, bebía del fuego de la lava sin ningún problema. El monstruoso animal levantó las patas de delante al verme y soltó un relincho furioso. Corrió hacia mí y lo único que pude ver son sus ígneos ojos antes de embestirme como un toro…

Pesadillas abismales, inspiradas en las anteriores, fueron creadas por nigromantes y son producto de la transformación algún infortunado siervo o esclavo en bestia para usar como cabalgadura o como mensajeros que llevan noticias y acuerdos de los concilios oscuros.

Pesadillas muertas, también producto de magia negra tenemos a las fabricadas con caballos muertos en batalla (e inclusive su jinete), revividos por nigromantes para su servicio. No todos los siervos usados en la transformación son seres malignos.

Pesadillas del fuego azul, (llamadas también pesadillas de hielo), estas son algunas victimas inocentes también mutadas por los magos oscuros en bestias, pero no están dispuestos a perder su alma y escapan finalmente de sus amos buscando llegar a planos superiores, al romper lazos con sus amos dejan de alimentarse de fibras de platino y el color de sus llamas cambia de rojo a azul. Sus llamas son frías y aunque son peligrosos, suelen aliarse con los enemigos de sus creadores.

El enemigo natural de estas bestias son los unicornios, y como una forma de burlase, los nigromantes crean pesadillas con la apariencia de unicornios negros, pero las formas de las pesadillas son tan variadas como las combinaciones de caballos, cebras, mulas, pegasos y unicornios que podamos imaginar. Existen pesadillas con alas, aquellas con un cuerno (para asemejase a los unicornios), con dos cuernos (recordando las astas de los diablo) y otras tantas combinaciones que tengan los escritores de cuentos de fantasía.

referencia original sobre el tema puede consultar a: “El Bestiario del Hypogripho Dorado”

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)